Alain Garrigou est professeur de science politique à l’université Paris Ouest-Nanterre. Il collabore au Monde Diplomatique.

Deux articles figurent sur cette page : Le troisième âge du suffrage universel suivi du Pouvoir subversif du vote blanc.

Le troisième âge du suffrage universel

par Alain Garrigou, 19 janvier 2016

Depuis son origine, le suffrage universel a reposé sur un fondement élémentaire : que les citoyens s’en servent, s’en servent correctement, en somme qu’ils deviennent des électeurs réguliers. On sait aujourd’hui combien l’évidence du suffrage universel n’est pas naturelle et combien sa réussite a dépendu de luttes sociales et d’autres ressorts de la participation électorale que la conviction politique — le communautarisme, le clientélisme voire la corruption. On sait enfin comment le triomphe de la conviction politique est passé par l’Etat capable d’offrir des biens publics et par l’intervention des entrepreneurs politiques engagés par des promesses électorales. Le deuxième âge du suffrage universel, celui de son évidence, a recouvert d’amnésie le premier et a naturalisé l’évidence de la participation, comprise à la fois comme désir spontané et comme devoir intériorisé de s’exprimer. Tout au long d’un siècle environ, ce fut une assurance d’efficacité. Cette croyance est en train de se déliter.

La longue montée de l’abstention électorale est l’indice le plus manifeste d’une modification de l’équilibre sur lequel reposait le suffrage universel : investissement dans la compétition politique contre l’offre de biens matériels et symboliques. La tendance abstentionniste s’est confirmée depuis plus de deux décennies sans réactions majeures. Tant que les électeurs votaient suffisamment pour départager les candidats, les commentateurs se contentaient de signaler le niveau de participation, déploraient éventuellement sa baisse et passaient immédiatement à l’essentiel : qui avait gagné, qui avait perdu. Les électeurs jouaient suffisamment leur rôle d’arbitres de la compétition pour que celle-ci soit légitime et continue. Sans doute certains commençaient-ils à s’inquiéter des seuils nécessaires pour maintenir la légitimité de la compétition et donc des élus. En principe, aucun niveau de participation n’est nécessaire tant qu’une majorité se dégage. On peut donc continuer à oublier rapidement la question tant qu’il y a un vainqueur. En réalité, tout dépend de l’existence ou non de critiques et donc de l’état des luttes politiques. Cela dépend aussi des conséquences observées.

Si le niveau de l’abstention n’affecte pas directement la légitimité de l’élection tant qu’on peut croire qu’elle touche tout le monde de la même façon, en va-t-il différemment dès lors qu’elle affecte les résultats électoraux, c’est-à-dire lorsque l’abstention ne semble plus toucher les partis également mais permet la victoire de l’un d’eux ? Dans la logique des élections intermédiaires que l’on a observé depuis 1977, les partis au pouvoir mobilisent moins bien leurs électeurs que les partis de l’opposition — dont les électeurs sont plus motivés pour marquer leur hostilité que les autres pour confirmer leur soutien. Ainsi, d’élection locale en élection locale, les oppositions obtiennent-elles l’avantage, offrant ainsi à leurs candidats de nombreux postes électifs, un lot de consolation en l’absence de pouvoir central. Cela n’a pas paru menacer l’équilibre ancien du suffrage. En somme, les vainqueurs étaient ceux qui avaient mieux mobilisé leurs partisans. Tant pis pour les vaincus. Le fait que le Front national (FN) soit devenu le principal bénéficiaire de cette mobilisation différentielle n’y changerait rien. Depuis quelques années, elle joue en sa faveur sans que personne n’ait mis en cause la légitimité des scores.

Prospérité du « vote contre »

Les élections régionales de décembre 2015 ont illustré cette logique au premier tour, en conférant une nouvelle fois — après les européennes de 1994 et les départementales de 1995 —, la première place au FN. Il s’est pourtant passé quelque chose de nouveau au deuxième tour, quelque chose qui échappe au cadre habituel de la montée de l’abstention comme juge de paix de la compétition démocratique : il y eut au contraire une hausse décisive de la participation. Les élections régionales ont ainsi réalisé in concreto une sorte d’expérience significative.

Avec une abstention de la moitié environ des inscrits au premier tour, le FN est arrivé en tête des chiffres nationaux de peu globalement mais très nettement dans quelques régions. Si nettement qu’avec une telle avance, il paraissait, selon les normes habituelles, improbable qu’il échoue au second tour. C’est pourtant ce qui s’est passé en Provence-Alpes-Côte d’Azur et Nord-Pas-de-Calais-Nord-Picardie. Sans même qu’il y ait le doute d’un scrutin serré. Parti largement favori dans ces régions, le FN n’a finalement emporté aucune d’entre elles parce que des abstentionnistes se sont mobilisés contre lui et parce que des électeurs de gauche ont accepté, suite au retrait de leurs listes, de reporter leurs voix sur les listes Les Républicains (LR), leurs anciens adversaires. Il y a même eu une légère augmentation des voix FN qui a confirmé que la lutte passait moins par l’abstention que par la participation.

Autrement dit, une mobilisation plus forte a fait perdre le FN. On pourrait en tirer la conclusion selon laquelle la participation peut corriger ce que l’abstention a permis. Il faut alors considérer que les résultats dépendent largement d’incitations à voter qui n’ont rien à voir avec l’adhésion à l’un ou l’autre des candidats ou listes. Sans doute le « vote contre » est-il toujours plus ou moins une incitation à voter, mais on se trouve aujourd’hui devant un constat d’un autre type : le « vote contre » devient la motivation sinon principale, du moins déterminante. On ne vote plus pour désigner des élus mais pour empêcher d’autres de l’être. Ainsi en va-t-il du vote protestataire en faveur du FN (si on veut bien accepter que ce soit moins la famille Le Pen qui suscite l’enthousiasme que l’envie de dénoncer le système et l’establishment), comme il en va du vote pour l’adversaire du FN quel qu’il soit, vote de barrage contre le fascisme (ou toute autre raison forte d’aller contre ses convictions). Il s’agit d’une nouvelle économie du suffrage.

Le troisième âge du suffrage

Le troisième âge du suffrage est celui qui voit, après les électeurs apprentis, les citoyens arbitres des luttes politiques devenir leurs otages : ils refusent le jeu et lorsqu’ils reprennent éventuellement le chemin des bureaux de vote, c’est pour empêcher plutôt que pour faire prévaloir une conviction. Les processus de sélection du personnel politique sont si peu déterminés par les citoyens qu’on peut s’étonner qu’après des décennies, ces mêmes citoyens paraissent découvrir qu’on leur impose les candidats. Le resserrement des écarts distinctifs s’accusant, l’impression s’installe qu’il n’y a même plus d’offre politique concurrente, que la compétition est un simple faux-semblant, que les candidats sont tous les mêmes et de toute façon pareillement incapables de tenir les mêmes promesses. Faute de pouvoir facilement — autrement que par des incantations — restaurer les différences entre programmes politiques, il a donc fallu réintroduire les citoyens dans la sélection préalable du personnel politique. Très modestement mais très spectaculairement.

C’est le sens de l’institution d’élections primaires qui permettent aux électeurs de choisir les candidats de leur propre camp. Le procédé est ancien puisqu’il s’est imposé aux Etats-Unis dans plusieurs Etats à partir de la fin du XIXe siècle. Il est significatif qu’il ait été introduit en France récemment, quand les partis politiques n’ont pu contrôler l’offre dans leurs propres rangs. S’il y a des inconvénients à cette procédure des primaires (1), elle semble imparable parce qu’elle corrige le sentiment de dépossession des électeurs. En partie seulement : la procédure se limite aux élections présidentielles dans un grand emballage, battage médiatique et sondagier qui risque finalement de rebuter les électeurs. En outre, l’expérience récente n’atteste pas un progrès du respect des engagements. Enfin, réservée aux seules présidentielles, les primaires renforcent encore cette monarchie élective. Or, la dépossession se ressent aussi dans les autres élections.

Faute de solutions plus vastes (parce qu’elles ne se décrètent pas), il est habituel de chercher dans la boite à outils des solutions institutionnelles. La loi électorale est une loi fondamentale des démocraties. En France elle n’est pas constitutionnalisée pour permettre de la changer. Or toute loi électorale est prise entre deux exigences, comme le montrait Joseph Schumpeter (2) : les principes de justice (une représentation à l’image des scores) et d’efficacité (accoucher d’un gouvernement). Il n’y a pas de solution parfaite mais il y en a de mauvaises. Ainsi, au tournant du XXe siècle, le mouvement pour une réforme électorale tournait surtout autour de la proportionnelle (3). Avec la fin de la IVe République, le retour au scrutin majoritaire marquait au contraire le souci de donner des conditions de stabilité à des gouvernements capables de s’appuyer sur une majorité parlementaire. Selon une logique pendulaire automatique, le système majoritaire installé, la critique porte aujourd’hui plus sur l’injustice de l’absence de représentation des partis obtenant des scores importants, comme le FN. Le système britannique de scrutin majoritaire à un seul tour est encore plus cruel sans qu’il ait été remis en question. En France, les propositions vont plutôt vers des systèmes mixtes consistant à injecter une dose de proportionnelle dans un scrutin majoritaire. Toutefois, ce débat des plus classiques répond mal à la question de l’abstention croissante, qui n’en a jamais été qu’une dimension annexe.

Pour lutter contre l’abstention, il a été suggéré des solutions techniques comme le vote électronique (4). En abaissant les coûts du vote, ses promoteurs annoncent une participation facilitée — par la possibilité de voter à domicile — et donc plus élevée. Cela ne répond pas aux raisons politiques de s’abstenir. Le vote en ligne vise plutôt les difficultés du dépouillement de scrutins où il est difficile de trouver des scrutateurs ainsi que les intérêts des marchands de machines à voter. Solution plus directe, le vote obligatoire est une solution simple mais trop simple, contre-intuitive même en provoquant des effets qui vont à l’encontre des buts recherchés : pour la partie de l’abstention qui procède de l’indifférence, obliger les citoyens les amènerait à aller voter sans pour autant s’intéresser à l’élection (5). Paradoxal sursaut de citoyenneté que d’aller voter sans savoir pourquoi et pour qui on vote… Pour la partie protestataire de l’abstention, obliger à voter conduirait à stimuler la protestation en lui donnant une orientation partisane. Enfin, il est probable que l’une et l’autre dimensions ne soient pas complètement étrangères et que le vote obligatoire transforme finalement l’indifférence en protestation. Par exemple chez ceux qui « résisteraient » à l’obligation et qui, sanctionnés ou menacés de l’être, trouveraient un motif supplémentaire d’entrer en dissidence. Pour le coup, ce serait le vote protestataire qui augmenterait… au profit de ceux qui le captent, soit exactement en faveur de ceux qu’on veut combattre en combattant l’abstention.

Comptabiliser le vote blanc

S’il s’agit de forcer les gens à se rallier aux choix qu’on leur propose, comme Henri Ford disait que chacun était libre de choisir la Ford T de la couleur qu’il voulait à condition qu’elle soit noire, l’obligation de vote est une duperie qui prétendrait résoudre un problème démocratique en liant un peu plus les électeurs à cette contrainte de l’offre électorale sur laquelle ils n’ont guère prise. A moins que l’obligation de voter soit associée à la prise en compte des bulletins blancs.

Il y a quelque chose d’absurde à proposer le vote obligatoire dans le cadre actuel de la comptabilité électorale puisque cela consiste à obliger à voter pour quelqu’un même si on le refuse. Ou de voter pour rien. Un jeu de dupes qui renforce encore le statut d’otages des électeurs. Quel sens cela aurait-il de transformer des abstentions en votes blancs qui ne comptent pas ? La même chose sur le plan comptable… au prix d’une privation de liberté. En somme, ce serait obliger à voter pour rien. Sinon à se rapprocher un peu des régimes autoritaires qui mettent en scène l’unanimisme. Le vote obligatoire emprisonne encore plus dans un choix qu’on n’a pas initié. S’il est possible de l’adopter, ce ne pourrait être qu’en comptabilisant les bulletins blancs dans les calculs de majorité et donc en permettant une sanction de l’offre faute de majorité. Le vote obligatoire aurait-il alors une quelconque utilité — il a un coût — puisque le vote blanc comptabilisé pourrait stimuler la participation ?

On peut supposer que les électeurs refusant l’offre politique trouveraient alors des raisons d’exprimer ce refus dans les urnes. Cette expression proprement politique pourrait ainsi être distinguée de l’indifférence de l’abstention. La participation à la sélection des candidats serait effective au moins comme potentialité. Car si les bulletins blancs empêchaient de trouver une majorité électorale, les candidats ainsi recalés devraient alors laisser la place à de nouveaux candidats. Cela peut paraître subversif à une cléricature politique dont une bonne partie du travail consiste à prédéterminer une offre électorale en regard de laquelle le suffrage universel équivaut à une ratification des choix faits par d’autres. Certes, la solution du vote blanc comptabilisé comporte les risques de l’incertitude… Les électeurs s’en serviraient peu ? Au moins ne pourrait-on faire de procès en illégitimité pour une participation faible. Les électeurs s’en serviraient-ils massivement qu’ils pourraient créer une crise politique faute de candidats acceptables par une majorité ? Sait-on jamais.

Entre les deux, on peut imaginer des dispositions techniques, concernant la majorité relative par exemple, pour affronter les difficultés insoupçonnées. Mais en politique, le principal risque n’est-il pas d’éviter à tout prix les risques ? On n’entendrait plus en tout cas des électeurs ayant voté pour un(e) incompétent(e) avéré(e), un(e) corrompu(e) notoire, un(e) arriviste invétéré(e), un dépravé sexuel patenté, un programme inexistant, grotesque ou démagogique, etc., bref pour un(e) candidat(e) indigne de tout suffrage comme il en est tant — on se gardera de donner des noms —, se justifier par ce pauvre argument : « je n’avais pas le choix ».

(1) Rémi Lefebvre, Les primaires socialistes. La fin d’un parti militant, Raisons d’agir, 2011

(2) Joseph A. Schumpeter, Capitalisme, socialisme et démocratie, Payot, 1981.

(3) Cf. Thomas Marty, « Mobilisations politiques et expertise électorale : la question de la “représentation proportionnelle”. Histoire sociale de la réforme électorale sous la Troisième République », thèse de doctorat en sciences politiques soutenue en 2011 et publiée par la Fondation Varenne, coll. « Collection des Thèses » en 2013.

(4) Gilles Guglielmi, Olivier Ihl, Le vote électronique, LGDJ, 2015.

(5) Anissa Amjahad, Jean-Michel De Waele, Michel Hastings (dir.), Le vote obligatoire. Débats, enjeux et défis, Economica, 2011.

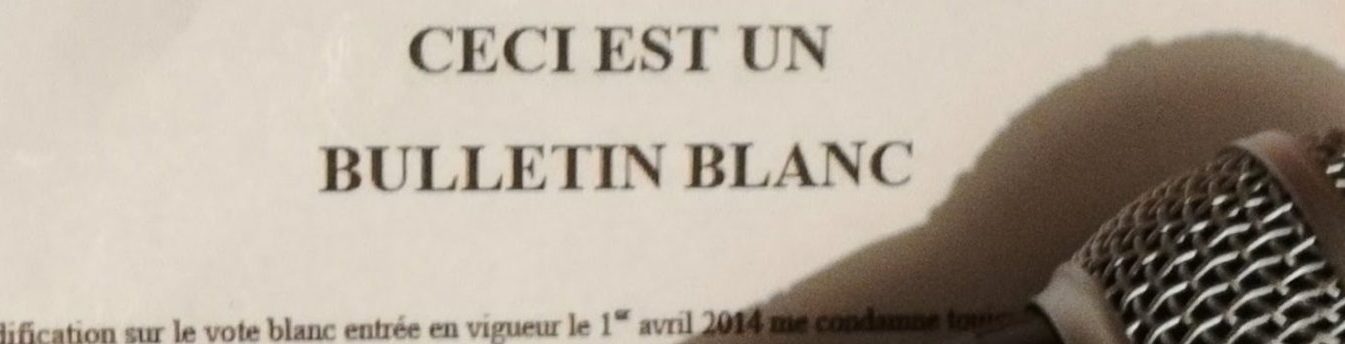

Le potentiel subversif du vote blanc

par Alain Garrigou, 9 avril 2014

Depuis le 1er avril 2014, le vote blanc est comptabilisé (loi du 21 février 2014) : « Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n’entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc. »

A cet égard, les prochaines élections européennes seront une première. D’aucuns s’étonneront qu’il ait fallu si longtemps pour une si petite innovation. Depuis 1852, les bulletins blancs étaient comptés avec les bulletins nuls (1). La force de l’évidence électorale a tellement obscurci les choses qu’on ne voit plus qu’à travers des règles élémentaires, c’est bien toute l’économie du vote qui est en jeu. Ce dernier s’est imposé comme un choix positif consistant à déléguer à un représentant. Il n’était pas seulement un devoir de voter, mais de voter pour quelqu’un. Pas n’importe qui : ainsi se sont imposées des conditions légales de candidature afin d’éviter les intrus. Pas n’importe comment. Les normes du vote correct semblent évidentes à l’électeur qui prend ses bulletins imprimés dans les bureaux de vote. Pourtant, le bulletin a d’abord été manuscrit avant qu’en 1848 (en France), on s’aperçoive que le suffrage universel nécessitait son impression : à la fois à cause du nombre et du ralentissement induit par le fait d’écrire son bulletin sur une table (décret de 1820), mais aussi parce que beaucoup d’électeurs ne savaient pas écrire. Si bien que le bulletin autographe, initialement vanté comme une preuve de compétence, devint suspect puis nul.

Lire « Voter blanc n’est pas nul », Le Monde diplomatique, avril 1995. L’association du bulletin nul et du bulletin blanc n’est pas anodine. Elle semble se justifier par leur faible nombre (2) et leur inutilité. Ces bulletins ne font pas des élus. A travers cette association, pourtant, se lit le mécanisme qui fait du vote une technologie d’expression contrainte, on pourrait dire d’expression et de contrainte. On ne peut que sélectionner un nom. Et tous ces électeurs qui croyaient au 19e siècle qu’ils pouvaient s’épancher en livrant des commentaires sur un bout de papier en ont été pour leurs frais. Comme ceux qui refusaient le choix qu’on leur proposait en déposant un bulletin blanc. Tous mis dans le même sac des incapables de voter correctement. Bulletins « nuls ». Comme s’ils ne savaient pas voter. Non seulement un vote perdu, mais un vote inepte. Alors, autant ne pas se déplacer. A moins que l’on ne soit indéfectiblement attaché à l’expression démocratique du vote pour voter sans faire de choix, ou que l’on craigne de se distinguer en n’émargeant pas la liste électorale.

Les votes « blanc et nul » restent rares alors que l’abstention a fortement progressé depuis plus de deux décennies. C’est en fait le vote blanc qui constitue la totalité ou presque de la catégorie, même si cela n’était pas chiffré jusque-là. Un vote d’abstention en somme. Une bonne raison de le comptabiliser. Il a fallu longtemps pour prendre cette mesure loin d’être mineure car elle concerne le principe même du régime représentatif. Les élus ont accepté un desserrement du principe selon lequel on ne pouvait voter que pour choisir, les choisir. L’ont-ils fait par conviction démocratique ? Sans doute. Mais alors pourquoi pas plus tôt ? La montée de l’abstention, notamment par la non inscription sur les listes, les inquiète. La part croissante de bulletins blancs ne pouvait continuer à être rejetée dans le néant politique sans préjudice pour la légitimité démocratique. Enfin, l’introduction de machines à voter a introduit une inégalité entre électeurs puisque ces machines excluent de fait les votes nuls (qui ne sont pas enregistrés) et qu’elles disposent d’une option spécifique pour le vote blanc. La réforme est timide, nuancent ceux qui soulignent que les bulletins blancs ne sont pas inclus dans les bulletins exprimés et qu’ils ne sont donc pas près d’affecter les calculs de majorité. Ce sans doute afin d’éviter que surgissent des problèmes techniques majeurs… « L’élection de 1995 constitue ici un intéressant cas d’école. Si le vote blanc avait été comptabilisé comme un suffrage exprimé, l’élection de Jacques Chirac n’aurait pu être proclamée : ses 52,6 % se seraient en effet mués en 49,5 %, le plaçant en deçà de la majorité absolue (3) ». La réforme est en effet timide si le vote blanc demeure résiduel. Mais seul l’usage en déterminera l’importance politique.

Dans un livre iconoclaste, La Lucidité, José Saramago soulignait le potentiel subversif du vote blanc. Dans une capitale imaginaire, les élections municipales ont eu un résultat déconcertant : « parti de droite, huit pour cent, parti du centre, huit pour cent, parti de gauche, un pour cent, abstentions, zéro, bulletins nuls, zéro, bulletins blancs, quatre-vingt-trois pour cent (4) ». En annonçant ce résultat, le premier ministre a le visage livide. Il a bien compris que « ces bulletins blancs qui ont asséné un coup brutal à la normalité démocratique (…) ne sont pas tombés du ciel et ne sont pas sortis des entrailles de la terre, ils ont séjourné dans la poche de quatre-vingt-trois électeurs sur cent dans cette ville, lesquels de leur propre main fort peu patriotique les ont déposés dans l’urne ». Cette « erreur » va être corrigée car il ne peut s’agir que d’un complot : l’état de siège est vite proclamé, les coupables pourchassés et la ville évacuée. Cette fable révélatrice de la violence de la « normalité démocratique » reste éloignée, cependant, de ce que l’on peut raisonnablement attendre du prochain décompte des bulletins blancs. On n’observe pas de révolution dans les pays étrangers ayant adopté cette mesure.

Les bulletins blancs ne seront peut-être pas plus nombreux lors des prochaines élections européennes, tant il faut de temps pour s’approprier les changements institutionnels. Il n’est ainsi pas sûr que l’abstention — annoncée très élevée — en soit diminuée, pas plus que les votes extrêmes (5). Lire « La machine bruxelloise s’emballe », Le Monde diplomatique, avril 2014, en kiosques. Il est d’ailleurs significatif que le parti a priori le plus défavorable au décompte des votes blancs soit le FN… Celui qui se présente comme le parti antisystème partage manifestement ici les présupposés des cléricatures politiques. En l’occurrence, il pourra mieux prétendre que ses suffrages sont des suffrages d’adhésion et non de protestation. Le décompte des votes blancs mettra au défi la conception commune de l’opinion publique selon laquelle les individus auraient des préférences claires et clairement identifiées.

Les élections municipales récentes ont montré le peu d’importance que les électeurs faisaient des compromissions de certains candidats. Nul ne croit que la présomption d’innocence justifie de réélire les élus mis en cause. Mais même condamnés, ils sont réélus parce qu’on se déjugerait à ne pas revoter pour le même, et parce qu’on ne veut surtout pas voir son adversaire l’emporter. Et l’on a aussi vu que les partis politiques accablés par les affaires n’en gagnent pas moins les élections. Quelle confiance faut-il faire alors à ces sondés qui déclarent à la quasi unanimité (96,5 %) qu’ils ne voteraient pas pour un élu corrompu (6) ? On évoque souvent l’ambivalence des pensées et des sentiments mais sans jamais la prendre en compte tant elle dérange. Le décompte des votes blancs va permettre de juger d’un autre point de vue la défiance dont politologues et journalistes répètent qu’elle est massive. « Quatre-vingt-sept pour cent des Français considèrent que les responsables politiques se préoccupent peu ou pas du tout des gens comme eux », si l’on en croit la dernière enquête par sondage sur la confiance politique (7). Quatre-vingt-sept pour cent, c’est à peu près le score du vote blanc dans la capitale de José Saramago.

Que serait en effet une défiance qui s’accommoderait d’un vote en faveur de ceux-là même qui en sont les cibles ? Les excuses comme l’attachement au vote, le souci de ne pas laisser la place à ceux qu’on déteste – sans doute une importante motivation – la perte d’une voix : tout cela ne vaut plus si le vote blanc exprime le refus de l’offre politique, la défiance en somme, tout en manifestant l’attachement à la démocratie. Si le vote blanc n’augmentait pas notablement, il faudrait alors conclure à l’inconsistance de ces sondés qui déclarent leur défiance, ou à l’inanité de ces sondages qui la construisent. Mais la défiance dut-elle s’exprimer significativement dans le vote blanc, la réalité rejoindrait alors la fable.

Alain Garrigou

(1) Jérôme Tournadre, « Le vote blanc. Un homme, une voix perdue ? », dans Organiser l’expression citoyenne. Pratiques électorales, déroulement des scrutins, technologies du vote, Paris, La Documentation française, 2007, pp. 91-106.

(2) Par exemple, 1,92 % au premier tour de l’élection présidentielle de 2012, 1,44 % en 2007, 3,38 % en 2002 et encore, 1,58 au premier tour des élections législatives de 2012, 1,87 % en 2007, 2,12 % en 2002.

(3) Jérôme Tournadre, op. cit., p. 107.

(4) José Saramago, La Lucidité, Paris, Seuil, 2006, p. 39-40.

(5) Ces diminutions furent pourtant citées comme un objectif de la réforme lors des discussions au Parlement ; voir le dossier « Pouvoirs publics : reconnaissance du vote blanc » sur le site de l’Assemblée nationale.

(6) Enquête Ifop-Cevipof-Ministère de l’intérieur, mai 2006.

(7) Baromètre de la confiance politique Cevipof-Opinionway (13 janvier 2014) cité dans Le Figaro, 13 janvier 2014.